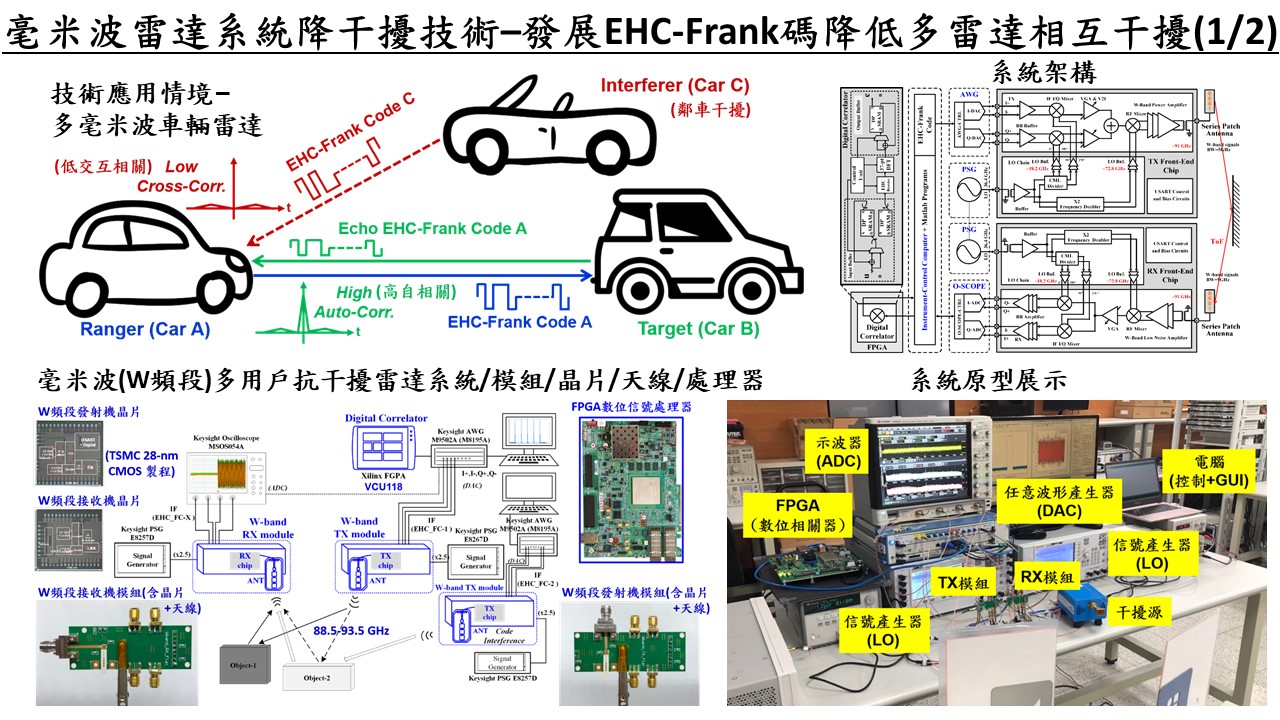

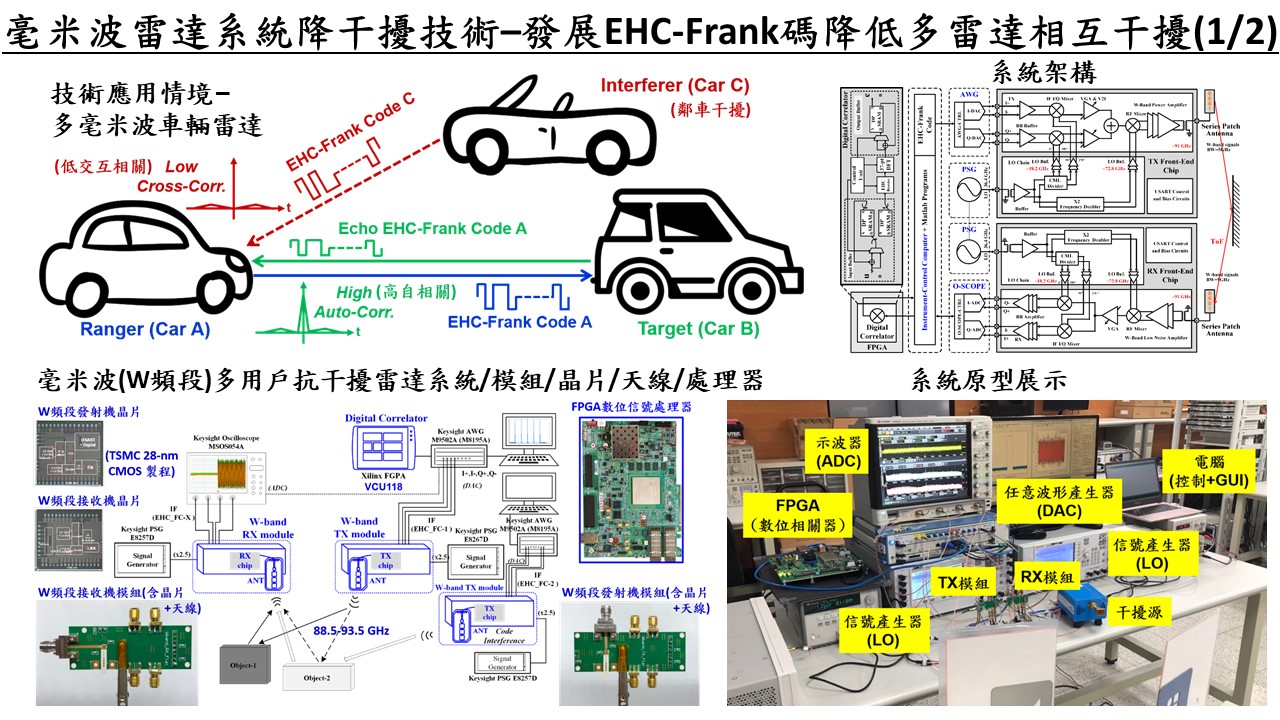

本技術–毫米波雷達系統降干擾技術涵蓋兩個層面: 第一、在多使用者毫米波雷達系統中,以結合擴增雙曲同餘(Extended Hyperbolic Congruential, EHC)碼與Robert L. Frank所提出之多相(Polyphase)碼(簡稱Frank碼),形成EHC-Frank碼來作為雷達信號,降低各個雷達間相互干擾;第二、在單一毫米波雷達系統封裝(System-in-Package, SiP)中,以三維支柱(3-D Pillars)建立一個降低電磁干擾(Electromagnetic Interference, EMI)之屏蔽(Shield)。毫米波雷達能克服惡劣天氣條件,已逐漸被應用於自動駕駛。當多個車輛毫米波雷達同時操作時,來自相鄰車輛的雷達信號不可避免地會互相產生干擾,恐會對雷達的功能和準確性造成不利的影響,進而造成危險事故。本技術利用Frank碼其高自相關(auto-correlation)與低交互相關(cross-correlation)特性,並藉由EHC碼的一次碰撞(one-coincidence)特性,更進一步降低交互相關,來形成一個具高峰值旁瓣比(Peak to Sidelobe Ratio, PSLR)的編碼方式,並命其名為EHC-Frank碼,作為雷達信號,因此對一個被賦予其專屬EHC-Frank碼的車輛雷達而言,其接收到相鄰車輛的雷達信號,經交互相關運算後,可有效地被抑止,大幅降低對該車輛雷達之干擾。由於毫米波其短波長天性,現今封裝技術已可將毫米波主動與被動元件,例如雷達收發機與天線,整合至單一系統封裝,然而可預期地各元件間之電磁干擾將會影響系統整體性能。本技術利用當今封裝技術,例如扇出型晶圓級封裝(Fan-OutWafer Level Packaging, FOWLP),或打線接合(Wire Bonding),建立環繞在元件四周的三維支柱,形成抵抗電磁干擾的屏蔽,不需額外製程步驟。此外,使用支柱而非牆(Wall)可降低製造材料成本,並在製程上提供較佳之均勻度(uniformity)。上述本技術所包含的降低多雷達信號間干擾之EHC-Frank編碼,以及降低雷達系統封裝中電磁干擾之三維支柱屏蔽,分別著重於降低巨觀使用者間的干擾,以及降低微觀元件間的干擾,可併行採用,互不牴觸,達到對毫米波雷達系統雙重降干擾的效果。

國立陽明交通大學(NYCU)於2021年由國立陽明大學與國立交通大學合併而成,位於新竹市。學校擁有強大的科技、工程、醫學及社會科學領域,並在資訊技術、生物醫學、人工智慧等領域具有卓越的研究實力。國立陽明交通大學致力於跨領域合作與創新,並培養具全球視野的專業人才,積極應對社會挑戰與推動科技發展,為學術界和產業界作出重要貢獻。

技術成熟度:實驗室階段

展示目的:研發成果展示

流通方式:自行洽談

*服務單位

*姓名

*電話

*您參觀這項展品的主要目的?

*您是否希望進一步洽談

*您的職務類別

*展覽整體評價

*最喜歡的展區

*期待展覽著重的技術領域

*是否願意收到電子報/最新資訊

其他建議

敬請期待!